163

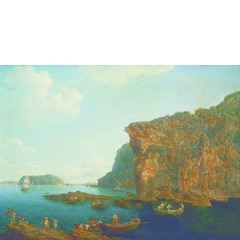

ANIELLO FALCONE

ANIELLO FALCONE

(Napoli, 1607 - 1656)

ANDREA DA LIONE

(Napoli, 1596 - 1675)

Battaglia tra cavallerie turche e cristiane

Battaglia in campo aperto

Olio su tela, cm 45X75 (2)

'Cominciò a poco a poco ad operare nella propria casa ed a dipingere varie cose a' particolari, così di sante Immagini, come di battaglie in piccolo...' con queste parole il De' Dominici introduce la biografia di Aniello Falcone nella Vita de' pittori, scultori ed architetti napoletani (1742 - 45), rimarcandone la precoce propensione a dipingere scene belliche. La fortuna commerciale dell'artista dopo l'apprendistato con Giuseppe Ribera inizia con la committenza di Filippo IV di Spagna, per il quale eseguì la straordinaria serie raffiguranti storie romane oggi conservate al Museo del Prado, mentre si deve al Saxl la magistrale lettura critica sull'importante rinnovamento in chiave barocca di questo specifico genere pittorico svolto dal pittore. Al Falcone dobbiamo il merito di aver emancipato il 'quadro di battaglia' dai presupposti celebrativi di gusto cinquecentesco, creando eleganti complementi d'arredo. Il naturalismo delle scene è altresì modulato dal raffinato pittoricismo che caratterizza l'arte partenopea durante il quarto decennio, che impreziosisce la tavolozza schiarendo con una luminosità diffusa e argentea la superficie. La ponderata costruzione delle immagini e la loro eleganza costituiscono un modello imprescindibile per la generazione successiva e in modo particolare per gli allievi e i collaboratori del maestro, tra i quali spiccano Andrea di Lione, Carlo Coppola e Marzio Masturzio, ma fu indubbiamente il primo a esprimere una similitudine stilistica difficile da dirimere dal punto di vista attributivo, in modo particolare quando l'opera è frutto di una collaborazione, in cui il distinguo tra maestro e allievo si smarrisce tra le pieghe di una qualità ineccepibile. Tuttavia, come riscontriamo nelle opere qui presentate, è sempre possibile scindere le due mani a discapito delle simmetrie stilistiche, che in Andrea De Lione assumono morbidezze disegnative e di stesura che attestano la contiguità con il classicismo romano, che il nostro assimila precocemente per il tramite di Nicolas Poussin.

Bibliografia di riferimento:

F.Saxl, The battle scene without a hero, Aniello Falcone and his patrons, in 'Journal of the Warburg and Courtland Institutes', III, p. 70 - 87, 1939 - 40.

A.Alabisio, 'Sante immagini e battaglie in piccolo'. Tre dipinti inediti di Aniello Falcone, in Scritti di Storia dell'arte in onore di Raffaello Causa, 1988, pp. 189 - 194.

G.Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1996, p. 321, figg. 28 - 29

Andrea De Lione. La pittura come racconto, catalogo della mostra a cura di Umberto Giacometti, Ivano Porcini, Giuseppe Porzio, Napoli 2008.

ANDREA DA LIONE

(Napoli, 1596 - 1675)

Battaglia tra cavallerie turche e cristiane

Battaglia in campo aperto

Olio su tela, cm 45X75 (2)

'Cominciò a poco a poco ad operare nella propria casa ed a dipingere varie cose a' particolari, così di sante Immagini, come di battaglie in piccolo...' con queste parole il De' Dominici introduce la biografia di Aniello Falcone nella Vita de' pittori, scultori ed architetti napoletani (1742 - 45), rimarcandone la precoce propensione a dipingere scene belliche. La fortuna commerciale dell'artista dopo l'apprendistato con Giuseppe Ribera inizia con la committenza di Filippo IV di Spagna, per il quale eseguì la straordinaria serie raffiguranti storie romane oggi conservate al Museo del Prado, mentre si deve al Saxl la magistrale lettura critica sull'importante rinnovamento in chiave barocca di questo specifico genere pittorico svolto dal pittore. Al Falcone dobbiamo il merito di aver emancipato il 'quadro di battaglia' dai presupposti celebrativi di gusto cinquecentesco, creando eleganti complementi d'arredo. Il naturalismo delle scene è altresì modulato dal raffinato pittoricismo che caratterizza l'arte partenopea durante il quarto decennio, che impreziosisce la tavolozza schiarendo con una luminosità diffusa e argentea la superficie. La ponderata costruzione delle immagini e la loro eleganza costituiscono un modello imprescindibile per la generazione successiva e in modo particolare per gli allievi e i collaboratori del maestro, tra i quali spiccano Andrea di Lione, Carlo Coppola e Marzio Masturzio, ma fu indubbiamente il primo a esprimere una similitudine stilistica difficile da dirimere dal punto di vista attributivo, in modo particolare quando l'opera è frutto di una collaborazione, in cui il distinguo tra maestro e allievo si smarrisce tra le pieghe di una qualità ineccepibile. Tuttavia, come riscontriamo nelle opere qui presentate, è sempre possibile scindere le due mani a discapito delle simmetrie stilistiche, che in Andrea De Lione assumono morbidezze disegnative e di stesura che attestano la contiguità con il classicismo romano, che il nostro assimila precocemente per il tramite di Nicolas Poussin.

Bibliografia di riferimento:

F.Saxl, The battle scene without a hero, Aniello Falcone and his patrons, in 'Journal of the Warburg and Courtland Institutes', III, p. 70 - 87, 1939 - 40.

A.Alabisio, 'Sante immagini e battaglie in piccolo'. Tre dipinti inediti di Aniello Falcone, in Scritti di Storia dell'arte in onore di Raffaello Causa, 1988, pp. 189 - 194.

G.Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1996, p. 321, figg. 28 - 29

Andrea De Lione. La pittura come racconto, catalogo della mostra a cura di Umberto Giacometti, Ivano Porcini, Giuseppe Porzio, Napoli 2008.

ESTIMATE € 25.000 - 35.000