Nella calda estate del 2011 entrare nell’Atelier Mendini è stato come essere introdotti nell’officina di un felice alchimista che insieme ai suoi amati ragazzi si diverte a ricostruire le forme della fantasia con lo spirito della bottega rinascimentale, dove la somma delle competenze creava l’eccellenza del manufatto. Alessandro Mendini è una fucina di idee e il suo sguardo è proiettato sempre verso il futuro.

Questa preziosa testimonianza di un maestro della creatività del XX secolo viene ripubblicata in occasione della grande retrospettiva “Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini” prodotta con Fondation Cartier pour l’art contemporain e allestita alla Triennale di Milano fino al 13 ottobre 2024, dove vengono presentate 400 opere – suddivise in diverse sezioni tematiche e riunisce opere di vari formati, materiali e soggetti, provenienti da collezioni pubbliche e private – che raccontano la sua ricerca come designer e artista che vive e si alimenta di incessanti sovrapposizioni estetiche, emotive e culturali come poeticamente egli sottolinea “Progressivamente mi sono sempre più legato alla mia memoria. Se guardiamo ad essa troviamo un labirinto percorso da ‘andate’ e poi ‘ritorni’, per finire in estremo in un vicolo cieco dal quale non abbiamo altra alternativa che tornare indietro, per poi, semmai, ripescare un ricordo come quello di una finestra di una chiesa romanica visitata quindici anni fa”.

Come Atelier Mendini definite il vostro lavoro un flusso continuo di sensazioni, immagini, idee, un puzzle in divenire dove raggiungere la sintesi è un fine utopico, ma fondamentale per la ricerca continua di dimensioni sempre più perfette e fra loro contrastanti, una persistente ed eterna progressione verso l’impossibilità di raggiungere la perfezione. È questa la costante su cui si definisce l’Atelier Mendini?

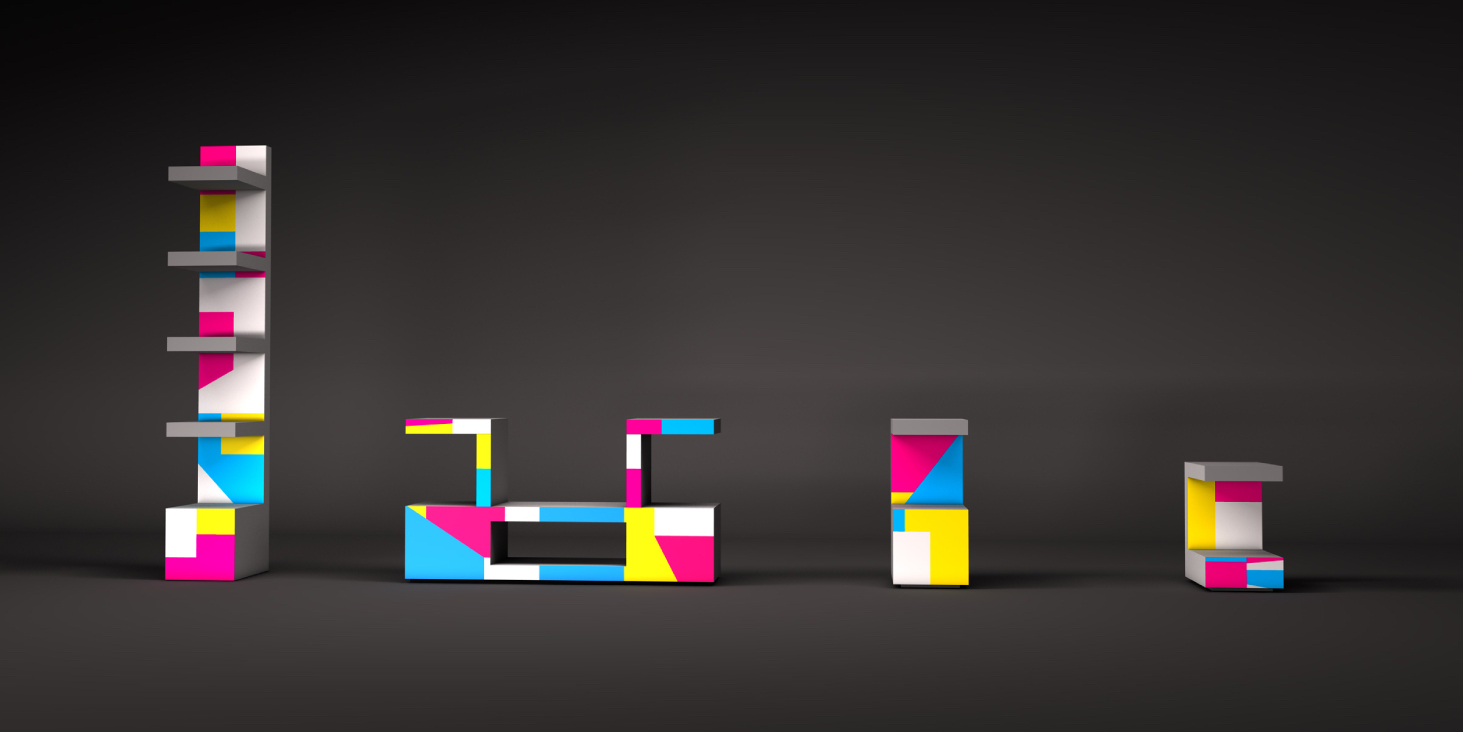

Nel lavoro che facciamo, che io faccio, c’è una sorta di diversificazione di temi e di interessi, in quanto siamo coinvolti in tipologie molto, molto differenti fra loro, addirittura contrastanti, come può essere una casa piuttosto che una decorazione o una scultura o le immagini per un sito, pertanto l’approccio è mentalmente eclettico, come fosse basato non su forze centripete, bensì su forze centrifughe in fase di espansione. Tutto ciò è dispersivo e faticoso, perché se vogliamo lavorare con attenzione sulle singole attività, ognuna di queste è una disciplina e pertanto ha delle tecniche e delle regole che è necessario conoscere alla perfezione. Ciò avviene ad esempio con i materiali, perché operare col vetro soffiato, con la fibra di carbonio o col legno ricostituito, e al tempo stesso giungere a risultati soddisfacenti e precisi all’interno di questi diversi materiali, l’approccio deve necessariamente avere anche un retroterra di specializzazione. Per cui il nostro metodo di lavoro è da un lato dilettantistico – perché aperto a esperienze variate – dall’altro disciplinato da regole che dobbiamo conoscere e per le quali molto spesso ci appoggiamo all’esterno. Non tutto quindi nasce e si realizza interamente in atelier, ma ci sono oggetti per i quali ci avvaliamo anche di diversi collaboratori esterni. Ciò vale anche per l’aspetto creativo, che non pretendo si concluda all’interno della mia testa, oppure all’interno del mio gruppo di lavoro, ma piuttosto in una sorta di ping-pong con altri autori molto noti o completamente ignoti.

Nella stessa parola atelier c’è un tentativo di coralità che implica una specie di metodo di lavoro artigianale, da bottega, al quale tengo in modo particolare. Pertanto, la misura dei professionisti che possono interagire, lavorare e parlare con facilità ogni momento al di là delle gerarchie, non deve mai superare a mio giudizio le 12-15 persone, perché quando il gruppo aumenta diventa gerarchico e quindi molto più difficile da gestire. Per cui qui vige la chiacchiera che mi sembra un metodo fondamentale di generare idee.

Se poi parliamo di linguaggi ai quali sono sempre stato affezionato e interessato, sono linguaggi prevalentemente della pittura, rispetto ai linguaggi propri del design o dell’architettura, e in particolare sono quelli di artisti quali Savinio, Carrà, Depero, o movimenti quali il cubismo o il cubismo di Praga, però sempre con un nucleo mentale e affettivo di persona nata qui, a Milano, in un momento in cui la cultura c’era ed era fatta da queste persone, che ancora resiste e vive dentro di me. Altresì c’è poi da parte mia un’attenzione particolare all’aspetto romantico del progetto, che vuol dire espressionismo, antroposofia e quindi Rudolf Steiner, e come architetti Erich Mendelsohn e Antoni Gaudì ai quali spesso sono stato collegato. Un altro aspetto è quello dei linguaggi più freddi, ma più energetici, che sono quelli, ad esempio, dei futuristi. Ecco così che tutti questi elementi collegati alla parola bottega e collegati alla bottega del Rinascimento, sono gli elementi che a mio giudizio danno i valori principali e fondamentali al design italiano, e che indipendentemente da me ritroviamo in Gio Ponti e Ignazio Gardella, Carlo Scarpa ed altri.

C’è stato un momento in cui nell’architettura gli elementi si sono così armoniosamente amalgamati da raggiungere la perfezione?

La Grecia sicuramente, ossia l’Ellenismo e la statuaria.

Il mondo oggi è così violento, così duro, così cattivo, così bellico che la perfezione è un’utopia. Credo che per raggiungere un obiettivo interessante in questo momento storico sia necessario avere un miraggio irraggiungibile, perché se pensiamo a visioni facili da conseguire pensiamo fatalmente ‘basso’, pensiamo in maniera troppo pragmatica e pertanto scarichi di emozioni, scarichi di spiritualità. È la critica che io faccio al design contemporaneo, quella di essere pragmaticamente legato al prodotto. La parola prodotto è una parola bruttissima! Per realizzare qualcosa di buono non possiamo parlare di prodotto o di merce, per carità! dobbiamo parlare di cose, oggetti, evanescenze.

Questo intendere le opere un puzzle continuo che annulla ogni cronologia, è un concetto prettamente legato alla sua filosofia, o un modo di guardare all’arte attraverso i secoli nella sua globalità?

Progressivamente mi sono sempre più legato alla mia memoria. Se guardiamo ad essa troviamo un labirinto percorso da ‘andate’ e poi ‘ritorni’, per finire in estremo in un vicolo cieco dal quale non abbiamo altra alternativa che tornare indietro, per poi, semmai, ripescare un ricordo come quello di una finestra di una chiesa romanica visitata quindici anni fa. È questa foresta un pochino ombrosa dalla quale è difficile uscire, che a mio giudizio rappresenta un valore dentro ogni persona, un valore però che pochi sanno ascoltare, perché l’impulso naturale è quello di guardare verso il fuori, di tendere all’estroversione, che poi altro non produce che comunicazione mondana. Ecco, se tutto avvenisse in maniera più introversa il mondo avrebbe più peso specifico.

Oggetti, mobili, design, pittura, installazioni, architettura, sono esperienze diverse dell’essere artista, ma che oggi la nostra contemporaneità legge come un medesimo grande mestiere. Quale percorso ha portato a un libero confronto e a una vitale contaminazione fra le discipline?

Nell’occuparmi di diverse discipline non mi pongo ad esempio e nemmeno mi considero un maestro. Penso che sia in un certo senso sbagliato impegnarsi in più cose. È una dispersione faticosissima da gestire nella testa. Ci sono autori che piuttosto che espandersi buttano delle sonde in maniera precisissima, come, ad esempio, il caso di Giorgio Morandi. Fortunato lui che per tutta la vita ha lavorato con semplici bottiglie disposte su un tavolo, creando meraviglie e un’enorme poesia. Sento però di non potermi atteggiare a giudice rispetto al lavoro altrui, di non poter dire che occuparsi e spaziare su tante cose sia un metodo più o meno migliore. Posso pormi, semmai, ad esempio di un’esistenzialità vissuta con estrema cura per le cose di cui decido di occuparmi, perché poi, ognuna di queste cose, è fatta sulla base di una tesi da dimostrare, di un’ipotesi da raggiungere, di un metodo da perseguire, e questo puzzle nel suo complesso ha il senso di un movimento pulviscolare, che però nel suo insieme, forse, altro non è che una nebulosa che diffonde un po’ di luce. È chiaro che una disciplina – parlavamo poco prima di Morandi, e questo è un caso fantastico! – se chiusa nelle proprie regole interne, se non ossigenata dall’esterno, non può che finire in un gorgo. Ecco quindi che ossigenare una disciplina usando il metodo di un’altra, diventa utilissima per attribuire a qualsiasi mestiere una forza ideativa (la parola creatività mi dà fastidio) e generare così un lavoro ideativo. Sono proprio i mestieri quindi e la loro rivalorizzazione – dall’architetto al panettiere, dal fotografo al parrucchiere – a rappresentare un possibile riscatto di una ideatività tutta italiana.

In un progetto industriale, come è possibile far convivere l’immagine pura e indipendente dell’arte visiva con il design e l’architettura, che comunque devono rispondere a un concetto di utilità?

Anche l’oggetto industriale può avere una sua espressività. Non è solo dell’oggetto di artigianato o della scultura avere un’anima. Uno Swatch, ad esempio, ha la sua anima, perché la moltiplicazione non nega la possibilità di espressione, che pertanto va cercata e perseguita. Un criterio che non risponde a una regola valida per tutti: se anziché perseguire l’espressione con un metodo ideativo, l’autore si prefigge come fine la funzionalità dell’oggetto, ecco che dal fronte espressivo passa a quello ipertecnico, ma non fa goal.

La stessa cosa avviene in architettura. I grandi cantieri come la prefabbricazione di facciate – in questo senso il facciatismo è diventato un’espressione – può allo stesso modo indirizzarsi sull’aspetto tecnologico dell’architettura, ma può anche perseguire l’aspetto espressivo e pertanto emozionale (vedi ad esempio Frank O’Gehry contro Norman Foster).

C’è poi il bisogno, e magari la necessità, di un ritorno all’arcaismo nel rapporto fra uomo e oggetto. Martino Gamper fabbrica sedie uniche, differenti l’una dall’altra e delle quali non esiste ne esisterà mai una copia. Una specie di movimento alla rovescia rispetto alla serie, che dà all’acquirente grandi soddisfazioni, perché sa di avere un oggetto esclusivo e pertanto di possedere un valore. E questo è il contrasto che oggi viviamo fra l’I Pad e un foglio di carta.

Lei intende le metropoli come un esercizio di assemblamento fra arte e architettura. Opere che non devono trovare fra loro una sintesi ma devono accumularsi per esperienze. Questo pensiero, se non sostenuto da grandi talenti artistici che sanno interpretare e far dialogare i contrasti, non rischia di portare ad una disomogeneità dell’ambiente?

Per definizione l’ambiente contemporaneo è disomogeneo, cioè non vi è più la speranza di fare delle sintesi. Il mondo è un patchwork, una specie di retro di palcoscenico, dove ci sono pezzi dell’Aida, pezzi della Cavalleria Rusticana, e ognuno di questi pezzi ha un senso come frammento, ma non ha la sintesi di un’insieme.

Abbiamo un territorio totalmente disfatto, ma questo disfacimento di per sé non è completamente negativo, perché nel suo ‘scioglimento’ c’è l’intenzione di sintetizzare le arti, le quali arti si possono così assemblare. L’architettura di qualità è una bella agopuntura territoriale e fa bene al luogo, tuttavia quella che io definisco architettura ‘banale’, ossia l’edilizia da geometra, se considerata in un senso giusto ha il suo valore estetico. A me piacciono i geometri.

L’ambiente, lo stile di vita, le mode sono elementi a cui l’arte si conforma, o piuttosto è l’arte che detta il passo come un sismografo del nostro frammentato mondo in continua evoluzione?

L’arte è centrale, è uno degli elementi più avanzati dello sviluppo delle cose, anche in maniera del tutto inconscia, o facendo salti esagerati in avanti rispetto alla realtà in tutte le sue entità. Io bado molto a quello che produce l’arte, molto più di quanto non badi ad altri elementi, e tutto ciò mi è utile per capire e orientarmi in futuro. Sì, credo proprio che sia l’arte ad indirizzare il nostro domani.

La sua idea di un progetto che alla complessità favorisce la semplificazione, che non guarda alle accademie bensì all’ironia, alla metafora, all’eccesso, mettendo insieme culture fra loro diverse, arcaiche e avanguardistiche, che ritiene superata la connotazione delle epoche, come si adatta e si adagia sul tessuto odierno?

Lei praticamente mi sta raccontando la mia confusione mentale. Io non so come si adatta o si adagia il mio lavoro sul reale, avviene per interlocuzioni con gli ambienti con i quali mi trovo a contatto, con i quali tratto anche professionalmente. Pertanto se ho idee particolari o esagerate, spinte o anche eccentriche o sbagliate, nel momento in cui si traducono in lavori subiscono i giusti adattamenti. I paletti di confine che dà la realtà sono molto importanti, perché altrimenti lavoreremmo in astratto. Ecco quindi che io faccio un lavoro che si adegua al reale.

Vorrei anche spiegare che quando un cliente si presenta a me sa in un certo senso cosa sta cercando. Allora si stabilisce una connivenza, un contatto con il desiderio di raggiungere gli obiettivi che da parte mia sono più astratti, ma da parte del cliente sono più concreti. Quando realizzo un oggetto, in quell’oggetto ci sarà sempre qualcosa che ha quel carattere che io cerco di dare alle cose, un carattere emozionale e romantico.

Quando parla di progetto ‘per l’uomo’ pone come imprescindibili la sussistenza di due realtà fra loro opposte ma destinate a convivere: da un lato un’architettura che approfondisce e con sensibilità interpreta i molteplici aspetti del contesto sociale, da quello estetico a quello antropologico e psicologico; dall’altro un’architettura ‘banale’, ma che lei ritiene positiva, che si insinua e si sedimenta oltre ogni nostra buona volontà, spesso causa di un degrado architettonico inarrestabile. È questa oggi la nostra realtà?

Ho appena detto che a me piacciono i geometri, ma questa affermazione è chiaramente un paradosso. Ciò che in Germania si definisce trivial design – ossia il design della banalità – genera oggetti realizzati da piccole fabbriche senza alcuna pretesa, parimenti a un geometra che edifica una casetta in periferia. Questa normalità, che noi leggiamo come banale, è molto tranquillizzante per le persone, perché il sentimentalismo concesso dal kitsch è una grande ancora di appoggio per coloro che sarebbero terrorizzati da una presenza estetica eccessiva. Vivere dentro gli Uffizi sarebbe terrorizzante, ma altresì vivere nella casetta del geometra, con una stampa di Raffaello piuttosto che con l’opera originale, dà a chi vi abita la sensazione di benessere e serenità. Ecco allora che questa specie di paradosso si pone a mio giudizio come un’osservazione interessante, un’osservazione non solo mia, ma poi fatta anche da altri autori come Gillo Dorfles o Abraham Moles. Questa è l’architettura di Bob Venturi. L’uso colto dei linguaggi del banale è un metodo che impiego anch’io: schiumare il banale per restituirlo alle persone reso colto, può dilatare la comprensibilità di quanto riesce a fare un progettista.

Il kitsch è ancora un’altra cosa, una cosa in più rispetto al banale, perché il kitsch è davvero un metodo di progettazione: se prendo un modellino della Tour Eiffel di una certa altezza e gli metto sopra un abat-jour, creo in una persona delle sensazioni antropologiche, un sistema di memorie che escono a fiumi, e che il design funzionalista non sa fare perché oramai completamente freddo. Questo genere di oggetti sono veramente carichi di umanità antropologica, per cui innescano oltre a questo aspetto anche l’aspetto psichico, addirittura psicanalitico.

Oltre Savinio, i futuristi, Depero, il cubismo e tutti gli autori che lei ha già citato, quali sono gli artisti e le culture a cui lei ha guardato con maggior interesse?

Certamente sì e sono tanti: dal Medioevo, all’Ellenismo, ai Maya, alla pittura e ai mobili egiziani, ai cavalli di Paolo Uccello, a Pisanello, e tanti altri ancora. È sulla base di questi interessi che scivolano di momento in momento che si creano delle sedimentazioni, una specie di incrostazioni sulle quali poi lavorare.

Nella ristrutturazione di uno spazio la ricerca della spiritualità del luogo è per lei un dato fondamentale, così come la simbiosi con la psiche del committente nel disegnare per lui uno spazio abitativo piuttosto che un oggetto. Quanta parte hanno in questo percorso i fondamentali del suo lavoro di architetto? E come supera questi cardini per raggiungere un grado di libertà espressiva lontana dai progetti di massa e dal marketing cui lei non crede?

Nel fare le abitazioni ci sono proprio due approcci: uno, nel momento in cui si realizza un quartiere, ed allora si identificano delle tipologie che cerchiamo siano il più possibile collegabili alla psiche delle persone che vi andranno ad abitare e che non si conoscono; l’altro, è la casa esatta per il committente che si viene a conoscere e con il quale si instaura un colloquio e si interagisce. In questo senso mi sono capitate alcune esperienze davvero molto interessanti, di abitazioni per singole persone ideate con l’ausilio dello psicologo o, addirittura, con il cliente in analisi.

Sono approcci pertanto molto diversi fra loro, ma ciò che li unifica da parte mia è lo scarso interesse allo spazio come geometria e il notevole interesse per lo spazio psichico. È questo un modo nettamente diverso di guardare allo spazio: è lo spazio come estensione della mente piuttosto che come geometria astratta. Entrare in uno spazio è entrare in un luogo carico di anime. In questo c’è sia un senso di animismo sia di panteismo, perché poi la natura come l’anima sono un po’ anche un gioco antroposofico.

Ho viaggiato e visitato molto, finanche un luogo di sciamani, e questi aspetti così intensi mi coinvolgono tantissimo, come altresì l’aspetto religioso, ma il mio lavoro è un lavoro molto freddo, metodico, fatto di studi da indagare e portare avanti. Quando lei, all’inizio della nostra chiacchierata, parlava di tendenza alla perfezione, non intendevo dire che questa non mi interessi e non la ricerchi, ma piuttosto che preferisco volgermi ed approfondire a piccoli passi, basati anche sulla curiosità, un metodo di lavoro che ribadisco mi permetta di mettere a fuoco le cose in maniera fredda e razionale, superato l’iniziale aspetto romantico del progetto. Nel mio lavoro ho bisogno di solitudine. La mia casa è proprio sopra l’atelier, dove mi ritiro per poter pensare, per poi passare alla fase colloquiale dove verifico, assorbo, espongo. Anche questo è un metodo.

Lei si definisce una di quelle persone che non sanno abitare, un’affermazione che per un architetto e designer appare quasi paradossale. Perché questa sua difficoltà a vivere la casa, e quindi a sedimentare di oggetti e opere l’intimità del proprio spazio?

Qui entriamo nel personale. Ci sono motivazioni all’interno della mia storia che mi hanno reso difficile certe cose o certe trasformazioni dei miei ambienti. Quando ho ereditato le case di mio padre e di mia madre, c’è stata da parte mia la determinazione a non cambiarle e la necessità di non far entrare nessun oggetto moderno.

Credo che comunque manchi a molti questo senso di irraggiungibilità e frammentarietà del proprio abitare, perché poi la casa non è il proprio appartamento. Una casa è il ricordo di un bosco, il ricordo di una camera d’albergo, l’abitazione di campagna del nonno. Sono questi i locali di una persona, non le quattro stanze dove viviamo. Dirò di più: quando qualcuno afferma di possedere una casa in quel momento si è creato una tomba, un rifugio, e rinuncia all’ossigeno. Alcune persone fanno sulla propria abitazione un investimento enorme, anche dal punto di vista interiore, e poi c’èl’aspetto di rappresentanza, di visibilità sociale e mondana.

Io vivo benissimo nella mia casa, che non è una casa ma una sorta di magazzino, dove parcheggiano i miei lavori in attesa di essere spediti per mostre. È quindi una casa a momenti piena di oggetti e casse, a momenti vuota. La mia casa è anche un modo per me di esercitare certe azioni sempre uguali a se stesse. Ecco quindi che so leggere il giornale solo in un certo tavolo, seduto su una certa poltrona, con una certa lampada verso le undici della sera: questo, ad esempio, è il mio modo di leggere i giornali del mattino. Ma le abitudini a certi gesti a certe azioni non si fermano qui: c’è il punto esatto dove prendo il the, c’è un angolino della credenza dove ho disposto i piatti che preferisco, c’è il medesimo cucchiaio della medicina, cioè tutta una serie di azioni un po’ ossessive. Ecco questa per me è la mia casa. Il lato positivo delle abitudini vissute nel proprio appartamento, seppur lette dal di fuori come ossessive, sono al contrario qualcosa di fantastico! Non è un caso se negli ultimi due numeri che ho firmato per Domus, negli editoriali che ho chiamato Diario, racconti il mio vivere la mattina, cioè le mie due ore in cui mi sveglio e certe azioni devono svolgersi esattamente allo stesso modo, altrimenti la giornata non gira.